LINE・メールは24時間いつでも受付中

.png)

価格改定のお知らせ

建築資材の不足、それに伴う価格高騰が相次ぎ、原価が30%〜40%変動しております。

価格維持のための努力を続けてまいりましたが、価格を変更させていただいております。

そのため、ホームページの掲載価格と、現在の価格が異なることがございます。

実際の価格につきましては、必ずお問い合わせいただきますよう お願い申し上げます。

当店は、価格変更後も他社様に負けない価格であると、自負しております!

ぜひお見積もりでご確認くださいませ。

- 外からの視線が気になるので、目隠ししたい

- 地震や台風に備えて、窓ガラスの飛散防止対策をしたい

- 日差しが強く、眩しい!暑い!

- 家にいても日焼けが気になる

- 窓際が寒いし、結露もひどい!

- 近所で空き巣被害が増えていて不安…

このような窓のお悩みを解消してくれるのが「窓ガラスフィルム」です。

ホームセンターでは、窓ガラス1枚分のフィルムが1,000円~3,000円程度で販売されており、100均にも目隠しシートや断熱シートが売っているほど、手軽に入手できるものなので、自分でフィルムを貼ってみようかな…と考えている方もいるのではないでしょうか?

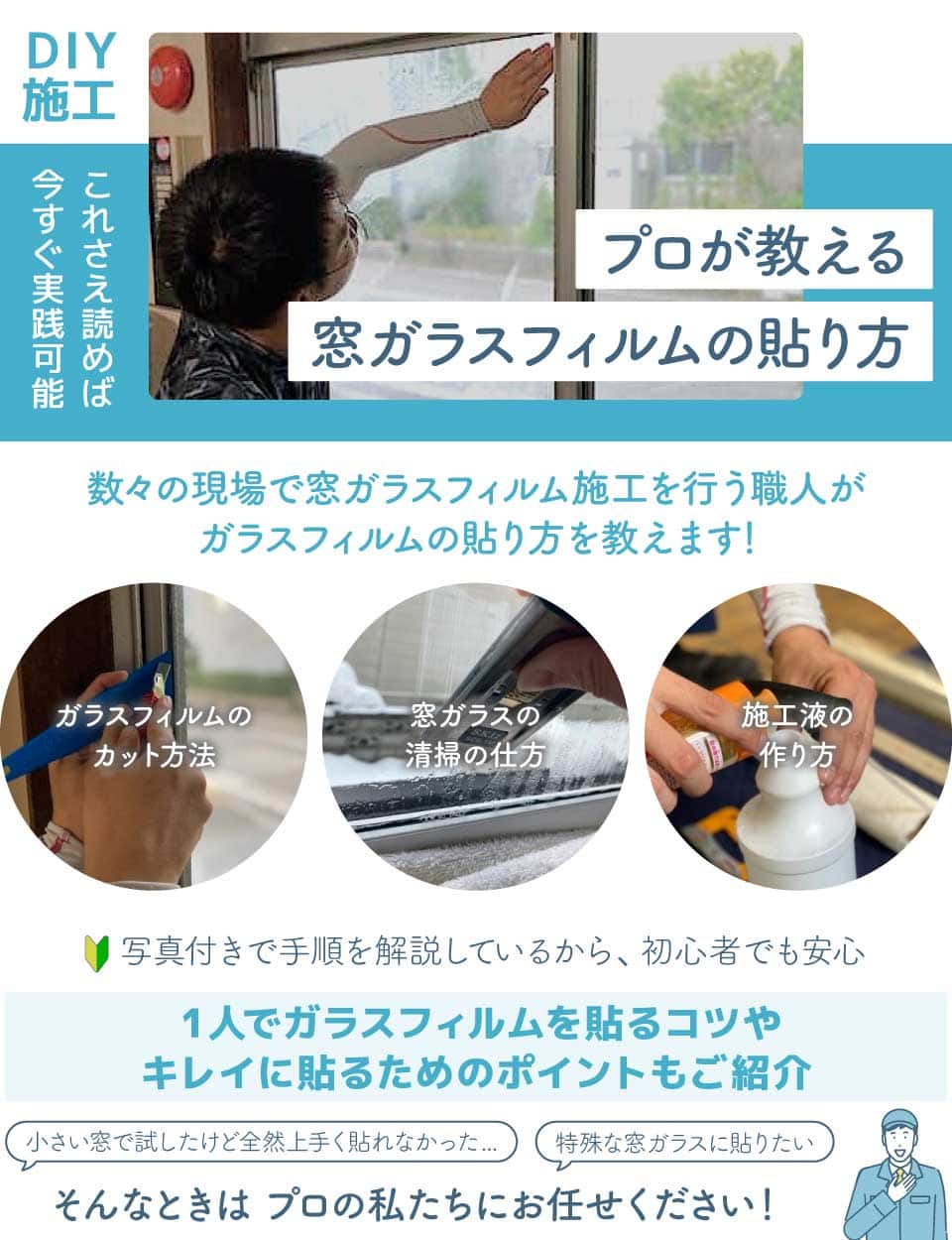

そこで この記事では、窓ガラスフィルム施工業者である私たちが

- 窓ガラスフィルムの基本の貼り方

- 窓ガラスフィルムの貼り付けやカットのコツ

- 一人で窓ガラスフィルムを貼る時のコツ

- 窓ガラスフィルムを貼る場合の注意点

これらを、写真付きでわかりやすく解説しますので、DIY施工する前にぜひご覧ください。

リフォーム

数々の現場をこなしてきた私たちだからこそ、上手く貼れるコツや失敗しやすいポイントも熟知しています。

<事前準備>

- 窓周辺の養生

- 施工液の作成

- 窓ガラスの採寸、フィルムの粗切り

1.窓ガラスの掃除

窓の拭き掃除を入念に行い、汚れやホコリを取り除く

2.ガラスフィルムの仮圧着

フィルムの貼り付け位置を調整しやすいように、ガラスとフィルムに施工液をたっぷり吹きつける

3.余分なガラスフィルムのカット

水抜きをしやすいように、サッシから2mmの隙間を設ける

4.ガラスフィルムの本圧着

スキージーの滑りを良くして、フィルムに傷が付かないように、ガラスとフィルムに施工液をたっぷり吹きつける

これらの手順・コツを怠ると、窓ガラスとフィルムの間にホコリが挟まったり、気泡や水泡ができてしまったりして、見た目が悪いです。

リフォーム

フィルム施工経験のない 当店の事務スタッフが、目隠しになる マジックミラーフィルムを自分で貼ってみたのですが、失敗しています…

窓ガラスフィルムのDIY施工で、失敗した例がコチラ↓です。

- ゴムパッキンにフィルムがかぶっており、水抜きが不十分であったことと

- ガラスとフィルムの間に、細かなホコリが挟まっていること

これらが、気泡の原因だと考えられます。

天気の良い日にレースのカーテンを閉めていると、下の写真のように気泡の部分が影となって、水玉模様ができてしまいました。

このような失敗をしないためには、施工前に窓をキレイに拭き上げ、ホコリや汚れが一切ない状態にしなければなりません!

さらにフィルムの仮圧着後は、ゴムパッキンから2mm程度 離れたところで、余分なフィルムをカットする必要があります。

リフォーム

DIY施工する場合は、小窓からやってみて、自分一人で上手くできるか確認してから、他の窓のフィルムを購入した方が良いです。

もしDIY施工が難しいと感じたら、私たちが素早くキレイに貼り付けますので、ぜひご相談ください。

施工経験のない事務スタッフのDIY施工例では、掃き出し窓1枚にガラスフィルムを貼り付けるのに1時間もかかりましたが、プロの業者なら最短15分でキレイに仕上げます!

ガラスフィルム施工の事例や施工料金の目安は、以下の記事でご紹介しておりますので、施工依頼をご検討される場合はぜひご参照ください。

また、以下に当てはまる場合は、熱割れや怪我のリスクがあるため、一度ご相談いただいた方が安心です。

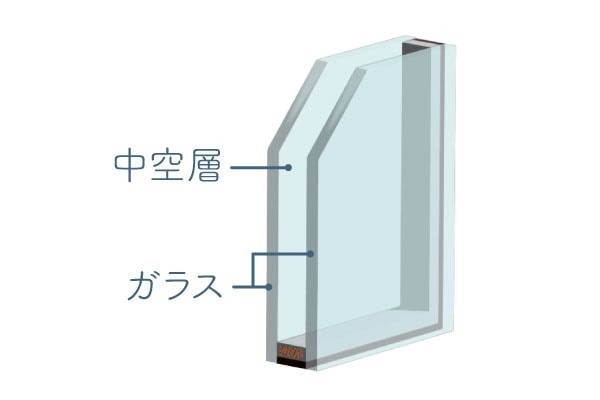

- 網入りガラスや複層ペアガラスに、窓ガラスフィルムを貼り付ける

- 型板ガラスやすりガラスなど、凹凸のある窓ガラスにフィルムを貼り付ける

- 天窓や吹き抜け窓に、ガラスフィルムを貼り付ける

- 外貼り用ガラスフィルムを貼り付ける

ご相談・お見積もりは、無料で承ります。

「ガラスの種類がわからない」「ウチの窓にガラスフィルムを貼っても大丈夫?」など、些細な疑問にもお答えしますので、迷った際は以下のフォームからお問い合わせくださいませ。

LINE・メールは24時間いつでも受付中

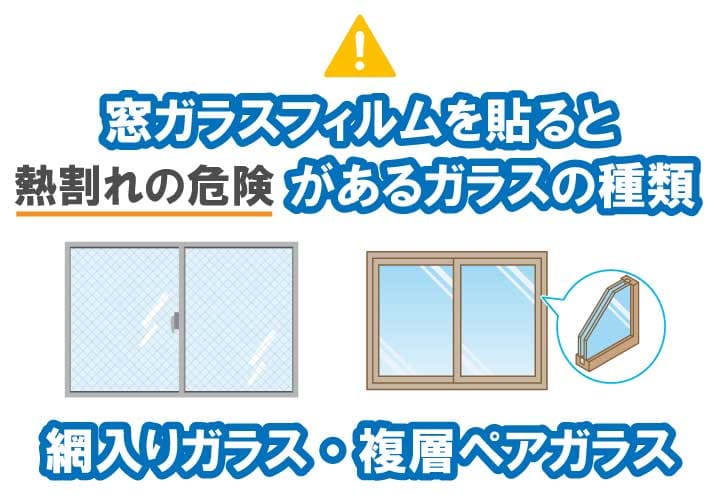

【注意1】網入りガラスや複層ペアガラスにフィルムを貼るなら熱割れしないか確認!

実は、ガラスフィルムの貼り付けが推奨されていない窓ガラスもあります。

それがコチラです。

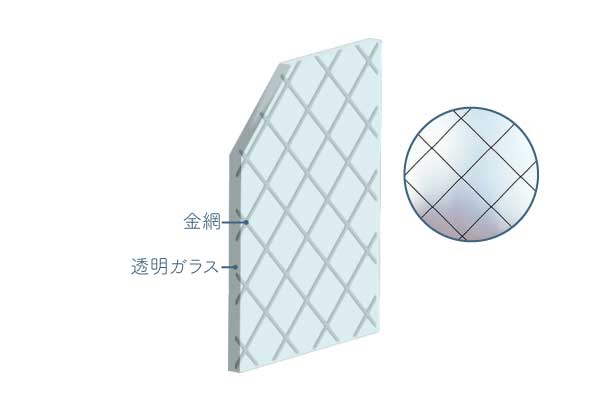

金網・ワイヤーが入った「網入りガラス」

2枚以上のガラスの間に空気層を設けた「複層ペアガラス」

これらの種類のガラスは、窓ガラスフィルムを貼ることで、熱割れする可能性があるのです。

リフォーム

Low-Eガラスや熱線吸収ガラスなど、熱を吸収しやすいガラスも該当します。

窓ガラスフィルムを貼った部分は日射熱を吸収してしまい、ガラスが熱くなります。

一方、窓ガラスフィルムが貼られていない窓枠・サッシは低温のままです。

この温度差によって、ガラスが割れてしまうことを「熱割れ」といいます。

ガラスが熱割れすると、このように亀裂が入ります。

ひび割れた窓ガラスは脆く、ちょっとした衝撃でも割れてしまう危険があるので、すぐに修理交換しなければなりません。

窓のお悩みを解消するためにガラスフィルムを貼ったのに、これでは本末転倒ですよね。

一般的な窓ガラスフィルムは、網入りガラスや複層ペアガラスに貼り付け不可となっていますが、中には対応している商品もあるので、購入前によく確認しましょう!

リフォーム

どのフィルムを貼ればいいのか?自宅の窓にフィルムを貼れるのか?よくわからなければ、プロに相談するのが1番安心安全です。

プロの業者なら熱割れしやすい窓ガラスの種類を熟知していますし、フィルム施工の前に熱割れの可能性を計算をしています。

ただし、熱割れ計算をせずにフィルム施工する業者も実在するので、業者選びは慎重に行ってください!

「お客様に頼まれたら、網入りガラスでも複層ペアガラスでも、ご要望のフィルムを貼ります!」というスタンスの業者もあります。

リフォーム

当店はガラス・鏡業者でもあるので、ガラス交換も承っているのですが、「ペアガラスが3回くらい割れた」と、ご相談にいらしたお客様がいました。

詳しく話を聞いたところ、そのお客様は以前 別の業者にフィルム施工を依頼していたそうで、その業者はおそらく、熱割れ計算をせずペアガラスにフィルムを貼り付けていたのではないか、と考えられます。

当店では、窓ガラスフィルムを貼り付けても問題ないか判断するため、事前に熱割れ計算を必ず行っております。ご安心ください!

現地調査に伺い、窓ガラスの種類や状態を確認させていただきます。

もし窓ガラスフィルムを貼り付けできない場合には、窓ガラス交換や別の方法のご提案も可能です。

リフォーム

安全かつ ご納得いただける方法で、お客様のお悩みを解決しますので、ぜひご相談くださいませ!

LINE・メールは24時間いつでも受付中

【注意2】大量に窓ガラスフィルムを購入する前に1枚の窓でお試しDIY!

窓ガラスフィルム施工は、プロでも慎重になる作業なので、一般の方だと失敗のリスクも高まります。

DIYできるかどうか 1枚の窓で試してから、他の窓のガラスフィルムを購入しましょう!

リフォーム

ガラスフィルムを無駄にしないため、まずは1枚貼ってみてください。

上手く貼れたら他の窓もDIY施工で良いですし、難しいならプロに依頼すればOK!

キッチンの小窓や寝室の腰高窓、食器棚のガラス扉など、面積が小さな窓なら比較的貼りやすいです。

反対に、リビングの大きな掃き出し窓や高さのある窓は、一人でガラスフィルムを貼るのは難しく、特に高所での作業は怪我のリスクもあるので、プロに依頼した方が安心です。

また参考までに、プロでも貼るのが難しいと感じる フィルムの種類をまとめてみたので、これに該当しない場合は、DIY施工にチャレンジしてみてください。

- 透明の窓ガラスフィルム

- ホコリや汚れが目立ちやすい

- 厚みのあるフィルム

- 水抜きが難しく、圧着が甘いと剥がれてくる

- 防犯フィルムは厚みがある

リフォーム

色やデザインが入った 目隠しフィルムやスモークフィルム、マジックミラーフィルムなら貼りやすいかもしれません。

【写真付き解説】窓ガラスフィルムの貼り方

ここからは、窓ガラスフィルムの貼り方を、写真付きで解説します。

基本的に窓ガラスフィルムは内貼り用で、室内側から水で貼り付けます。

リフォーム

室外側に貼ると紫外線や雨風によって、ガラスフィルムの劣化が早くなります。

どうしても室内側に貼れない場合に限り、外貼り用のガラスフィルムを貼りましょう。

なお、すりガラスや型板ガラスなど、表面が凸凹したガラスの場合、通常の窓ガラスフィルムでは圧着できず、すぐに剥がれてしまいます。

すりガラス・型板ガラス対応の窓ガラスフィルムがあるので、そちらを使用しましょう。

窓ガラスフィルムのDIY施工に必要なもの

- 窓ガラスフィルム

- 養生シートorタオル

- 施工液(中性洗剤1:水200)

- スプレーボトル

- スキージー

- キッチンペーパー

- 長めの定規

- 三角定規

- メジャー

- カッター

- はさみ

リフォーム

すべてホームセンターやAmazon、楽天で購入できます!

スキージーは滑りが良いものでないと、窓ガラスフィルムを傷付けてしまう上、キレイに圧着できません。

そこで、プロが「一般の方でも使いやすい!」と思う スキージーをご紹介します。

以下は、あると便利なグッズです。必要に応じてご用意ください。

- スクレーパー(窓の汚れがひどい場合)

- セロテープ(保護フィルムを剥がしにくい場合)

事前準備:窓周辺の養生・施工液作り・窓ガラスフィルムの粗切り

窓ガラスフィルムの貼り付けを始める前に、やっておくべきことが3つあります。

- 窓周辺の養生

- 施工液作り

- 窓ガラスフィルムの粗切り

リフォーム

ご家庭でも実践しやすいやり方で、それぞれご紹介します。

養生のやり方

窓やガラスフィルムに水を吹きかける工程があるので、窓の周辺がビチャビチャになります。

水がかかると問題がある 電化製品や家具は、別の場所に移動し、床が濡れないようにタオルを敷いておきましょう。

さらに、壁が濡れないよう、ビニールを貼っておくと安心です。

リフォーム

カーテンも外しておくと、作業がしやすいですが、面倒な場合はカーテンごと、養生するのもアリです。

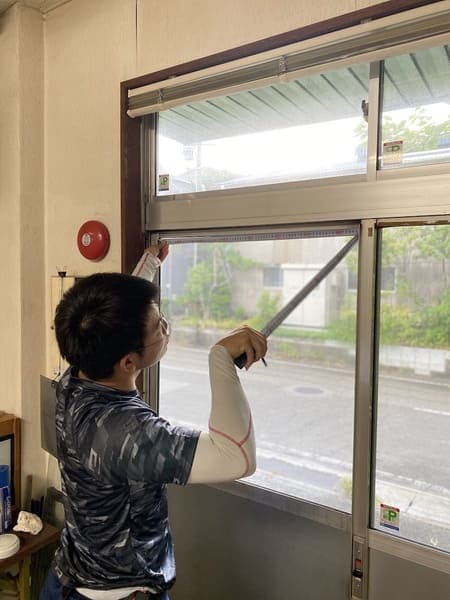

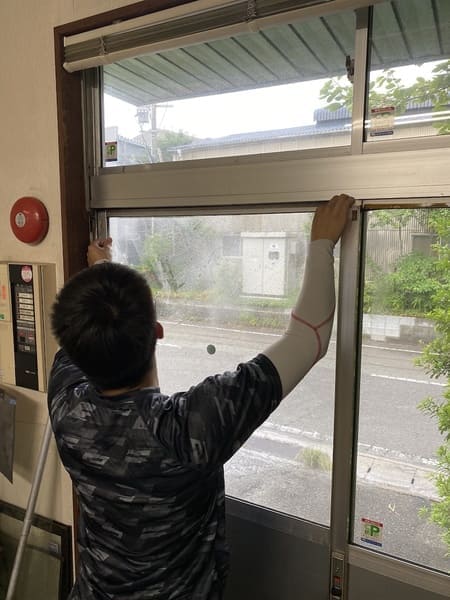

プロが現場でフィルム施工する際は、以下の写真のようにビニールとタオルで養生しています。

施工液の作り方

窓ガラスフィルムを水貼りするにあたって、施工液が必要です。

霧吹きスプレーで、施工液を 窓ガラスとガラスフィルムに吹きつけ、滑りを良くすることで、ガラスフィルムの位置を調整しやすくします。

専用のフィルム貼りスプレーも販売されていますが、ご家庭にある中性洗剤で代用可能です。

水200:中性洗剤1の割合で、施工液を作ります。

200mlの水をスプレーボトルに入れて、台所用洗剤を1滴垂らし、泡立たないように軽く混ぜれば完成です。

洗剤の量が多すぎると、フィルムの滑りが良くなりすぎたり、泡立ってしまったり、施工しにくくなります。

逆に洗剤の量が少なすぎると、フィルムの滑りが悪く、貼り付け位置の微調整がしにくいです。

リフォーム

中性洗剤以外の洗剤は使わないでください。変色の恐れがあります。

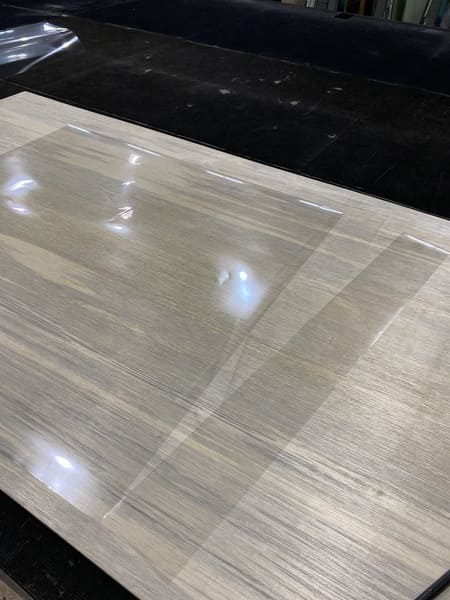

窓ガラスフィルムの粗切り

あらかじめ、窓ガラスフィルムを少し大きめにカットしておいて、窓ガラスに貼り付けた後、余分なフィルムをカットします。

窓ガラスの採寸にはメジャーを使い、ミリ単位で正確に測りましょう。

窓ガラスの採寸後、平らな場所で窓ガラスフィルムをカットします。

カットする際、下に傷が付かないよう、ダンボールやベニヤ板を敷いてください。

リフォーム

当店の事務スタッフは、自宅でDIY施工した際、上の写真のように広い場所にダンボールを敷いて、フィルムの粗切りをしました。

窓ガラスのサイズよりも、30mm~50mm大きめのサイズで印をつけます。

印をつけたら切れ味の良いカッターで、窓ガラスフィルムをカットします。

長めの定規があると、それに沿って真っ直ぐカットできます。

リフォーム

ガラスフィルムがヨレたり、折れたりしないよう、粗切りが終わったら、ロール状に丸めて置いてください。

ロール状にしたフィルムの端は、マスキングテープで留めています。

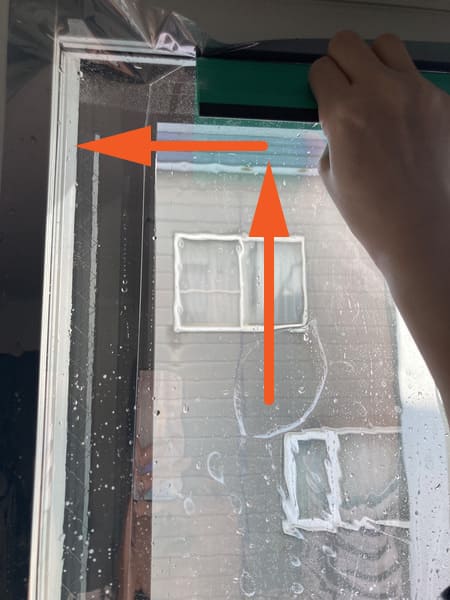

1.窓ガラスの掃除

霧吹きを使って、施工液を窓ガラス全体に吹きつけます。

上部から下部に向かって、まんべんなくスプレーしましょう。

スキージーで上部から下部に向かって、窓ガラスに付着したホコリや汚れを流していきます。

ひと通り スキージーをかけたら、下部に流れてきた施工液をキッチンペーパーで拭き取ります。

リフォーム

タオルや雑巾で拭くと、細かな繊維が付いてしまいます…

キッチンペーパーが1番キレイに清掃できますよ!

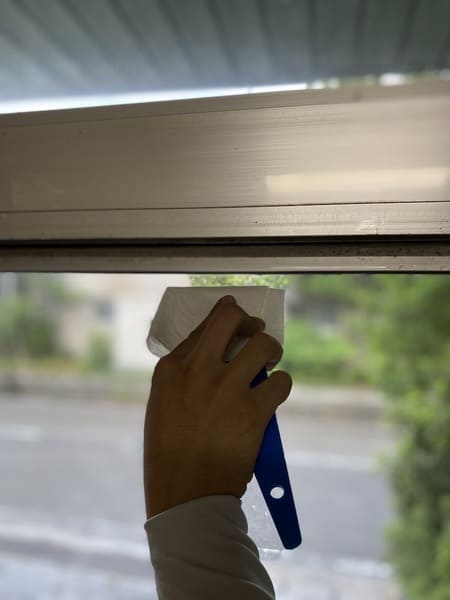

サッシやクレセント部の掃除も、忘れずに行ってください。

クレセント部は、プラスチックのヘラにキッチンペーパーを巻きつけると、細かなところまで手が届きます。

汚れた施工液が垂れてくるので、キッチンペーパーで拭き取ります。

ゴムパッキンに汚れた水が残らないように、しっかりと拭き取ってください。

リフォーム

サッシのゴムパッキンが損傷している場合は、マスキングテープで保護しましょう。

汚れがひどい場合には、スキージーではなくスクレーパーを使用しましょう。

スクレーパーを使用する場合はキレイな刃を使い、角度が30°くらいなるようにあてて、窓ガラスを傷付けないようにしてください。

上部から左右部、下部の順にスクレーパーをかけます。

スクレーパーをかけた後も、キッチンペーパーで拭き取ってください。

再度、施工液を吹きつけてスキージーをかけ、キッチンペーパーで拭き取って清掃は完了です。

2.ガラスフィルムの貼り付け(仮圧着)

キレイになった窓ガラスの中心部に、施工液を多めに吹きつけます。

リフォーム

サッシ周辺に施工液をたくさん吹きつけてしまうと、フィルムと窓ガラスの隙間に、細かなホコリが流れ込みやすくなります。

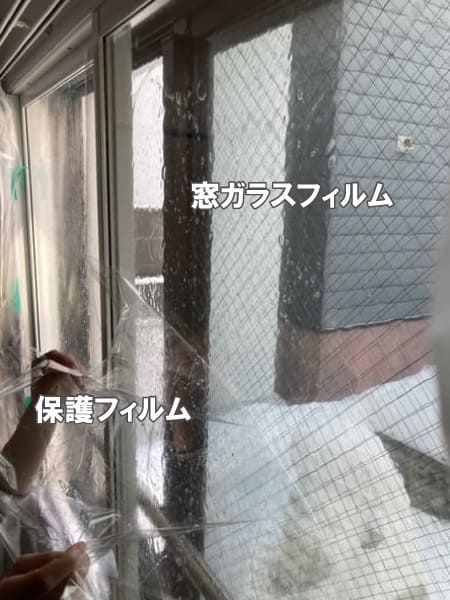

続いて、窓ガラスフィルムの接着面にも、多めに施工液を吹きつけます。

保護フィルムをめくりながら、施工液をスプレーするのですが、静電気でホコリが接着面にくっついてしまうので、手早く施工液を吹きつけましょう。

リフォーム

一人でやりにくい場合は、二人以上での作業を推奨します。

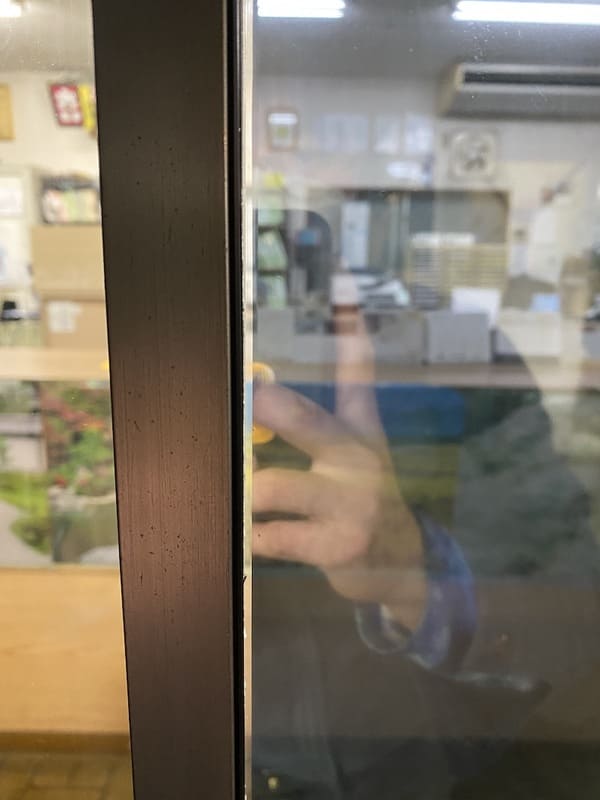

ちなみに、保護フィルムが剥がれない場合は下の写真のように、セロテープなどをくっつけると簡単に剥がれます。

窓ガラスとフィルムに、施工液がたっぷりとかかった状態になったら、フィルムの上部の角を持って貼り付けます。

フィルムを貼り付ける位置は、サッシのゴムパッキンから2mm程度離れたところです。

2mmの隙間は、だいたい このくらい↓です。

リフォーム

クレセントがある場合は、窓ガラス全面に貼る前にクレセントの隙間へフィルムを差し込みます。

貼り付け位置が定まったら、次はスキージーで仮圧着します。

後の工程で、余分なフィルムをカットするのですが、その際フィルムが動いてしまわないよう、ガラスフィルムを仮圧着していきます。

フィルムを貼った窓ガラス全体に、施工液をたっぷり吹きつけてください。

スキージーを使って、フィルムと窓ガラスの間の空気や水気を抜きます。

中心から上下・左右に向かって、スキージーをかけましょう。

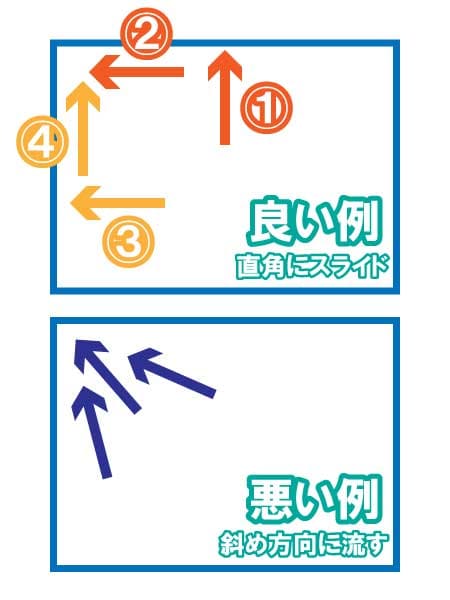

窓ガラスの角にスキージーをかける場合は、斜め方向に流さず、下の図のようにしてください。

まず、スキージーを下の写真のように持ちます。

①の方向にスキージをかけたら、②の方向にスキージーの向きを変えずそのままスライドします。

次に、スキージーを下の写真のように持ち替え、③の方向にスキージーをかけ、④の方向にそのままスライドしてください。

こうすると、角にフィルムがキレイに差し込まれます。

なお、スキージーをかけた時に、ガラスフィルムが動いてしまうようなら、片手でフィルムを押さえてください。

リフォーム

最後にしっかり水抜きし、ガラスフィルムを圧着させるので、この工程では、あまり力を入れずにスキージーをかけてOKです。

3.余分なガラスフィルムのカット

サッシの端に三角定規をあてて、カッターを沿わせてカットしていきます。

この時、カッターの刃は新しいものを使い、窓ガラスを傷付けないようご注意ください。

三角定規の厚みがだいたい2~3mm程度なので、垂直にあてていれば、サッシとフィルムに均等な隙間が設けられます。

リフォーム

三角定規とカッターを斜めにあてると、真っ直ぐ切れません。

ガタガタになってしまうので、必ず垂直になるようにあててください。

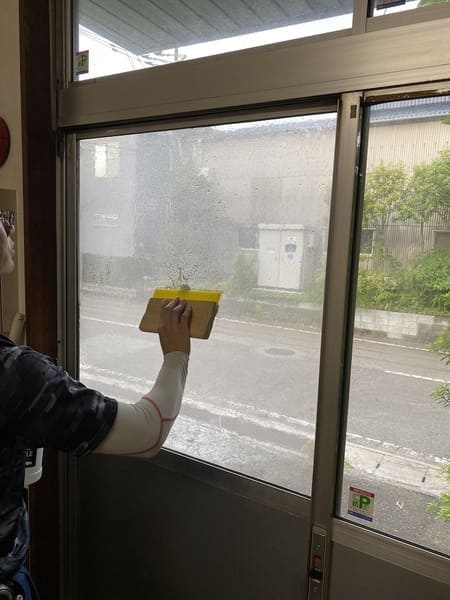

4.ガラスフィルムの貼り付け(本圧着)

再度 窓ガラス全体に施工液をたっぷり吹きつけ、窓ガラスとフィルムの間に残った 水気と空気を抜きます。

この工程では、ある程度 力を入れてスキージーをかけてください。

ただし薄いガラスフィルムの場合は、力を入れすぎると破れてしまいます。

真ん中から外側に向かって、ゆっくりと加圧していくと、ガラスフィルムの端に水が溜まってきます。

ガラスフィルムの中に水が戻っていかないよう、出てきた水はキッチンペーパーで拭き取りましょう。

スキージーにキッチンペーパーを巻きつければ、隙間の水も拭き取りやすいです。

リフォーム

クレセント部も忘れずに、水抜きを行ってください。

最後にキッチンペーパーで、窓ガラス全体およびサッシ周辺を拭き上げて完成です。

窓ガラスフィルム貼り付け後は完全に圧着するまで触らないこと

窓ガラスフィルムを貼り付けた直後は、多少 水泡が残っているかもしれません。

しかし、窓ガラスとフィルムの間に残った水は、1週間~1ヶ月程度で蒸発してなくなるので問題ないです。

リフォーム

10円玉くらいの水泡なら、自然と抜けていくので放置でOK!

無理に貼り直しする必要はありません。

なお、水が抜け切って完全に圧着されるまでの期間は、季節やフィルムの厚みによって異なります。

耐貫通性がある防犯フィルムや、分厚い飛散防止フィルムなどは、冬だと圧着までに2~3ヶ月かかることもあります。

この期間は、できるだけガラスフィルムを触らないようにしてください。

完全に圧着した後、拭き掃除をする際は、窓全体に水を吹きつけて、スキージーで流してください。

タオルや雑巾でゴシゴシ拭くと、ガラスフィルムに傷が付いたり、剥がれてきたりします。

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を吹きつけて、スキージーをかけましょう。

スクレーパーなど鋭利なもので削ったり、爪を立てたりすれば、窓ガラスフィルムが削れてしまうので絶対に避けてください。

リフォーム

その他、ガラスフィルム面に、テープやシールを貼るのもNGです。

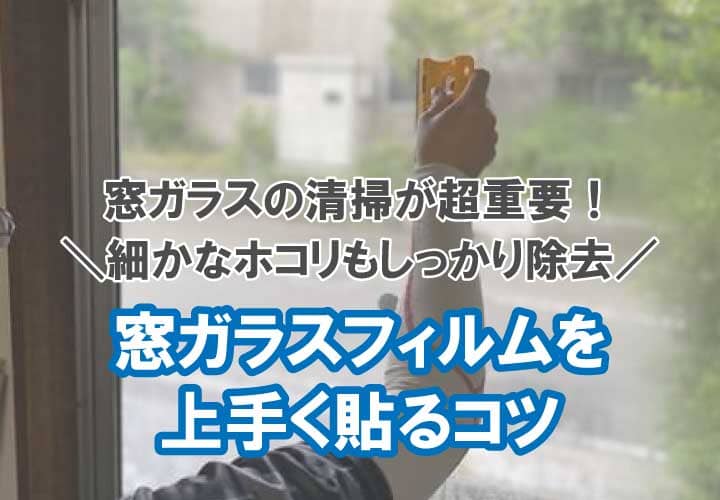

プロも実践している!窓ガラスフィルムを上手に貼るコツ

ガラスフィルムを貼る手順はもちろん、上手に貼るコツも押さえておきましょう!

普段、様々な現場で窓ガラスフィルム施工を行っている私たちだからこそ、「こうすればキレイに貼れる!」というポイントを熟知しています。

リフォーム

初めてガラスフィルムを貼る人は、まずは小さな窓で試してみてください。

窓ガラスに付いたホコリや汚れをキレイに取り除く

ガラスフィルムを貼る前に窓ガラスの清掃を行いますが、この工程が1番重要、といっても過言ではありません。

窓ガラスとフィルムの間に、ホコリや汚れが挟まっていると表面が凸凹するので、ピッタリ圧着できず、下の写真のように水が残ってしまいます。

柄の入ったガラスフィルムは、多少のホコリ・汚れが残っていてもわかりにくいですが、透明度の高いガラスフィルムは、微細なホコリが付着しただけでも、かなり目立ちます。

リフォーム

飛散防止フィルムはDIY施工で人気ですが、透明フィルムが多く、意外と難易度が高いんです。

柄入りの目隠しフィルムを一枚貼りする方が、比較的簡単です!

なお、施工中にホコリが舞っていると、保護フィルムを剥がした時に、静電気で接着面にホコリが付着してしまいます。

そのため、ホコリが舞わないよう、以下の点にも気をつけましょう。

- エアコンや空調機を止める

- 前日までに部屋の掃除を終わらせる

- 施工中は毛羽立ちのない服を着る

- 施工場所に犬や猫が出入りしないようにする

施工液をたっぷり吹きつける

施工液をたっぷり吹きつけるのは、以下の理由があります。

- ガラスフィルムの滑りを良くして、貼り付け位置の調整をしやすくする

- 静電気によって、空気中のホコリがガラスフィルムに付着することを防ぐ

- スキージーをかける際に、ガラスフィルムに傷が付かないようにする

リフォーム

かけすぎかも?と思うくらいでOKです!

水滴が下に落ちてくるくらい 吹きかけた方が、キレイに貼れます。

十分な量の施工液がかかっていれば、施工中にガラスフィルムの位置がズレてしまった時、簡単に貼り直しが可能です。

ガラスフィルムの接着面同士がくっついて、ぐちゃぐちゃになる心配もありません。

リフォーム

万が一、施工中にガラスフィルムが動かなくなったら、上部の端からゆっくり剥がして、施工液を流し込んでください。

サッシとガラスフィルムの間は2mm程度あける

窓ガラスとフィルムの間に、水が残らないようにするには、本圧着の工程でしっかりスキージーをかける必要があります。

ただしスキージーをかけたとしても、サッシのゴムパッキンにガラスフィルムがかぶっていたら、押し出された水の逃げ道がなくなってしまい、水抜きができません。

水抜きがしやすいように、サッシのゴムパッキンとガラスフィルムの間は、2mm程度あけましょう!

リフォーム

サッシにピッタリ合わせて、ガラスフィルムをカットしてしまうと、下の写真のように、ガラスフィルムの内側へ水が戻ってしまいます。

水が残った状態では、ガラスフィルムがしっかり圧着できておらず、浮いてきたり剥がれてきたりします。

リフォーム

必ず隙間があくように貼り付け・カットしましょう。

三角定規を垂直にあてれば、真っ直ぐキレイに切れます。

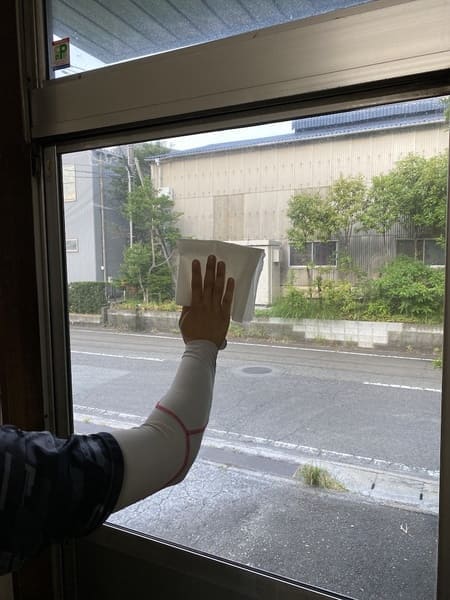

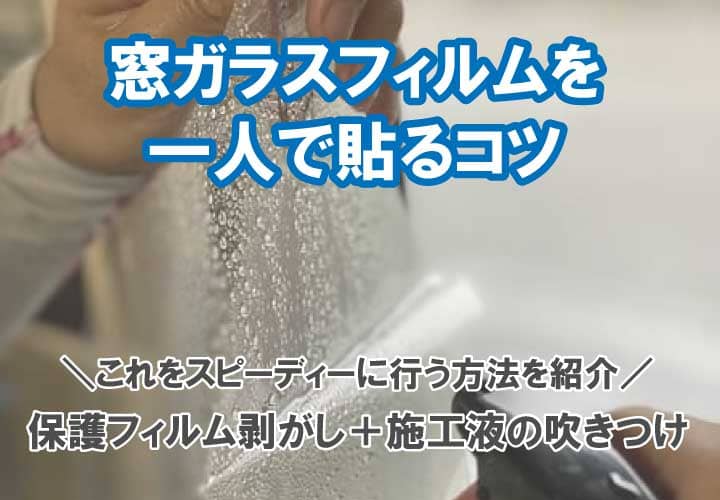

窓ガラスフィルムを一人で貼る場合のコツ

窓ガラスフィルムを一人で貼る場合、「保護フィルムを剥がしなら施工液を吹きつける」という工程が1番大変です。

片手で保護フィルムを剥がし、もう片方の手で施工液をスプレーするのですが、これが意外と難しい…

当店の事務スタッフも実際にやってみたのですが、ガラスフィルムが折れそうになったり、もたついているとホコリが付着したり、バタバタしました。

リフォーム

ガラスフィルムのサイズが大きいほど、片手での作業が困難になります。

そこで、一人でもスムーズに保護フィルムを剥がし、施工液をスプレーできるコツをご紹介します。

窓ガラスフィルムを一人でも貼る時のコツ

1.窓ガラス全体に施工液を吹きつける

2.保護フィルムを表向きにした状態で、まだ施工しない面の窓ガラスに仮置きする

リフォーム

施工液をたっぷり窓ガラスに吹きつけておけば、フィルムが吸着されるので仮置できます。

3.保護フィルムを剥がす

リフォーム

誰かにフィルムを持ってもらわなくても、両手を使って保護フィルムを剥がせます。

4.保護フィルムを剥がした面に、施工液を吹きつける

リフォーム

接着面もしっかり施工液をかけておくと、窓ガラスに貼る際、位置調整がしやすいです。

5.窓ガラスフィルムの両端を持ち、ひっくり返して窓ガラスに貼る

リフォーム

このようにすれば、一人でも保護フィルムを剥がしやすく、窓ガラスフィルム全体に、施工液をまんべんなく吹きつけることが可能です。

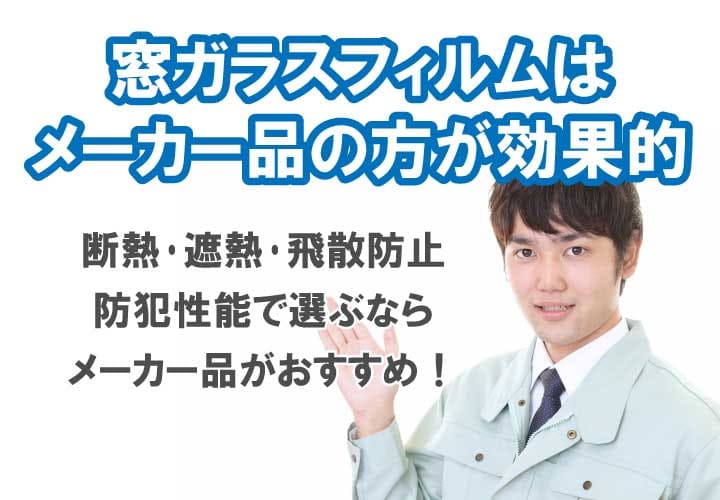

市販の窓ガラスフィルムとプロ御用達メーカー品の違い

DIY施工をするにあたって、ご自身で窓ガラスフィルムを準備されると思いますが、市販品とプロが扱うメーカー品では性能が異なります。

目隠しをするために貼る、おしゃれなインテリアとして貼る、というのであれば、窓ガラスフィルムの性能値をそれほど気にする必要はありません。

しかし、以下の目的・お悩みがあって窓ガラスフィルムを貼る場合、選ぶ商品によっては十分な効果を期待できないケースがあります。

- 窓の寒さ対策、結露防止のために、断熱フィルムを貼りたい

- 日差しが強くて、部屋が暑いので、遮熱・遮光フィルムを貼りたい

- 空き巣被害が近所で増えているので、防犯フィルムを貼りたい

- 地震や台風に備えて、飛散防止フィルムを貼りたい

窓ガラスフィルムの効果は、正直なところ、実際に貼ってみないとわからないですが、性能値で比較すれば、1番効果が期待できる窓ガラスフィルムがどれかわかるので、商品を選ぶ際の指標になります。

例えば、飛散防止フィルムの性能は「窓ガラスフィルムの厚み」で、ある程度判断できます。

飛散防止フィルムは厚みが分厚いほど、衝撃に強く、万が一 割れても飛散しにくいのです。

市販の飛散防止フィルムは0.05mm程度であるのに対し、3Mやサンゲツといった メーカー品の飛散防止フィルムは0.076mm~0.234mm!

メーカー品の方が厚みがある上、バリエーションも豊富です。

リフォーム

ガラスが割れた時に、破片で怪我をしないよう、効果が期待できるメーカー品の飛散防止フィルムをおすすめします。

ちなみに、台風対策を目的として飛散防止フィルムを貼る場合は、台風のレベルによっておすすめの厚みが異なります。

飛散防止フィルムでは効果が薄い場合もあり、もっと厚みのある防犯フィルムの方が良いケースも考えられます。

飛散防止・防犯、どちらのガラスフィルムが良いのか、判断する基準については以下の記事をご参照ください。

当店では、メーカー品の窓ガラスフィルムを、オーダーカット販売することも可能です。

ただし、厚みのある窓ガラスフィルムは水抜きが難しく、上手く圧着できずに失敗する可能性があります。

市販品よりもメーカー品の方が効果が高い分、お値段も高いので、失敗した時に貼り直すには痛い出費となります…

プロに施工を任せた方が失敗がないですし、仕上がりもキレイです。

リフォーム

しかも、私たちにご相談いただければ、貼り付け可能な窓ガラスかどうか?

お客様のお悩みに最も効果がある 窓ガラスフィルムはどれか?判断します。

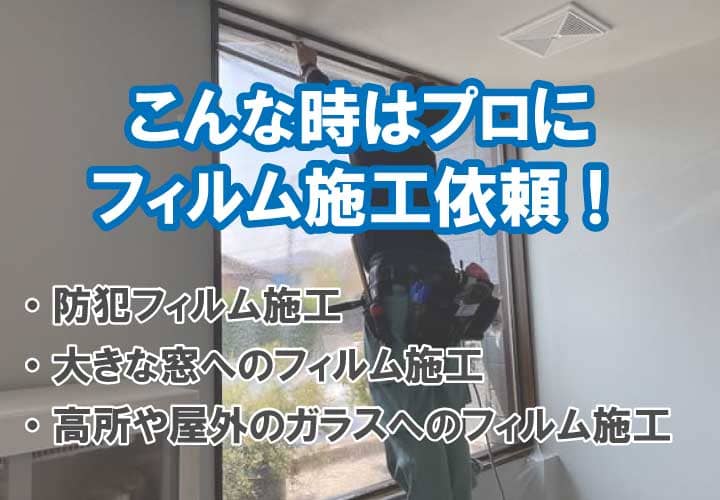

プロに窓ガラスフィルム施工を依頼した方が良いケース

以下のような場合は、確実にプロへ施工を任せた方が良いです。

- 防犯フィルムを貼りたい

- 大きな窓、天窓、屋外のガラスにフィルムを貼りたい

これらは、技術が必要であったり、怪我のリスクを伴う施工であったりするので、DIYには向きません。

ご相談だけでも無料ですので、まずはお問い合わせください。

LINE・メールは24時間いつでも受付中

「問い合わせるのはちょっとハードルが高いな」「費用の目安を知りたい」という方は、フィルムの種類ごとに事例と費用目安をまとめた、以下の記事をご参照くださいませ!

防犯フィルム施工の事例・費用の目安はコチラ↓

飛散防止フィルム施工の事例・費用の目安はコチラ↓

遮熱フィルム施工の事例・費用の目安はコチラ↓

断熱フィルム施工の事例・費用の目安はコチラ↓

目隠しフィルム施工の事例・費用の目安はコチラ↓

防犯フィルムを貼りたい:プロが施工してこそ効果を発揮

防犯フィルムは、窓から泥棒が侵入することを防ぐ他、台風による飛来物によって窓ガラスが割れて貫通しないようにします。

窓ガラスに穴が開かなければ、防犯フィルムの性能が高いということです。

防犯性能が高いと認められた防犯フィルムには、下の写真のような CPマークが付与されています。

このCPマークが付与された防犯フィルムは、0.35mm以上の厚みがあるため、通常のフィルムより、ガラスフィルムのカットや貼り付け、圧着が難しいです。

リフォーム

CPマーク付きの防犯フィルムはお値段が高いので、失敗した時のダメージも大きいです…

圧着が上手くいかなかった場合は、ガラスフィルムが浮いてきたり剥がれてきたりするので、防犯フィルムとして機能しません。

プロが貼るからこそ、空き巣対策や台風対策に効果を発揮します!

リフォーム

そもそも、CPマーク付きの防犯フィルムは市販品が少なく、有資格者が施工しないと、CPマークの付与が正式に認められないのです。

大きな窓や天窓、ベランダのガラス貼りたい:技術と専用の道具やフィルムが必要

大きな窓にガラスフィルムを貼る場合は、一枚貼りできないことがあり、二枚以上のガラスフィルムを並べて貼らなくてはなりません。

ガラスフィルムのロール幅よりも、窓ガラスのサイズが大きければ、分割してガラスフィルムをカットします。

当然、二枚以上のガラスフィルムを貼り合わせるため、つなぎ目ができてしまいます。

特に色や柄の入ったガラスフィルムだと、つなぎ目でフィルムの色むらが目立ったり、柄がズレて見えたりします。

プロの業者なら、つなぎ目がわからないように色・柄合わせをできますが、素人には至難の業でしょう。

リフォーム

掃き出し窓や店舗の窓に、ガラスフィルムを貼る場合は、プロにご相談ください。

また、ベランダなど日射が直接当たる場所のガラスに、飛散防止フィルムや遮熱フィルムを貼りたいなら、外貼り用フィルムを採用しなければなりません。

内貼り用フィルムでは、紫外線の影響で劣化しやすいのです。

外貼り用フィルムは屋外での作業になるため、2階以上の窓に施工するケースだと足場や安全帯など、専用の道具が必要です。

リフォーム

天窓や吹き出し窓など、高所の窓ガラスへのフィルム施工は、一般の方が行うのは大変危険です!

DIYフィルム施工が難しいと感じた場合も当店にお任せ!素早くキレイに貼り付けます

窓ガラスフィルムをDIY施工するなら、以下のポイントを意識して、まずは小さな窓で1枚お試しください。

- 貼り付ける前に、窓ガラスの汚れやホコリを取り除く

- 窓ガラスとフィルムに、施工液をたっぷり吹きつける

- サッシのゴムパッキンと、ガラスフィルムの間が2mm程度あける

試した結果、上手くできないようでしたら、ぜひご相談ください!

また、以下のようなケースも、プロへ施工依頼することをおすすめします。

- 防犯フィルムを貼りたい

- 3Mやサンゲツなど、メーカー品の窓ガラスフィルムを貼りたい

- 大きな窓や高所の窓に、ガラスフィルムを貼りたい

リフォーム

料金がネック…という方も、まずは一度お問い合わせください。

無料でお見積りいたします。

LINE・メールは24時間いつでも受付中

窓ガラスフィルムのDIY施工に関する質問

- Qポリカーボネートに窓ガラスフィルムを貼れる?

- Qシールタイプと水貼りタイプならどっちが簡単?

- Qフィルム剥がしは、どうやってやるの?